复旦大学管理学院 芮明杰 教授

生产性服务业,它已经到了一个未来三十年发展的最佳时机,可以说,改革开放前三十年,主要是制造业的发展,今后的三十年将是生产性服务业大发展的时候,所以在这样一个条件下,来研究我们上海生产性服务业的一些现状,特别是找到我们发展中的一些问题,我觉得很重要。

我主要讲两个问题,第一个就是生产性服务业的概念、特征与发展趋势,这个主要是我们通过研究的角度考虑问题。第二个就是要谈谈我们上海生产性服务业的现状和问题。

生产性服务业的概念实际上从学术上来讲是指提供中间需求性质服务产品的企业集合,其服务对象是面向企业而非最终消费者。换句话说,生产性服务业就是对生产者提供服务。

生产性服务业由三个部分组成。第一个部分就是基本的生产服务,这个基本的生产服务就是制造企业的产前、产后的服务,比如说提供外部的会计审计服务,人才培训教育体系,运输邮政等等,这个就是我们的产前产后的生产服务。第二个部分是嵌入到制造业价值链的生产服务,这个就是我们前面很多专家提到,由于制造业的发展,它在价值链上的变化导致。原来有一个企业在制造过程中的一些生产服务从制造业的价值链当中剥离出来,然后我们现在来看的话这种生产性服务实际上是嵌入到制造业的价值链当中去的这样一种生产性服务。还有一类就是为生产性服务业提供服务的服务,比如说我们为众多的金融企业提供衍生产品,这也是一种为生产性服务业提供服务的服务。

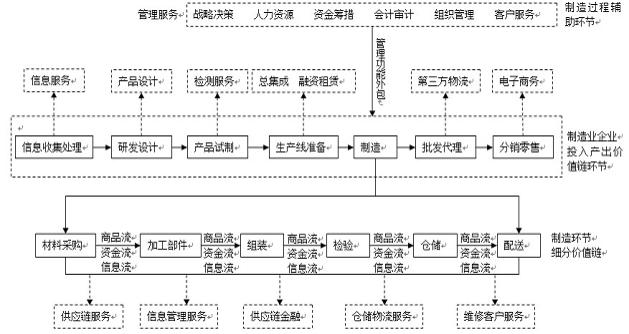

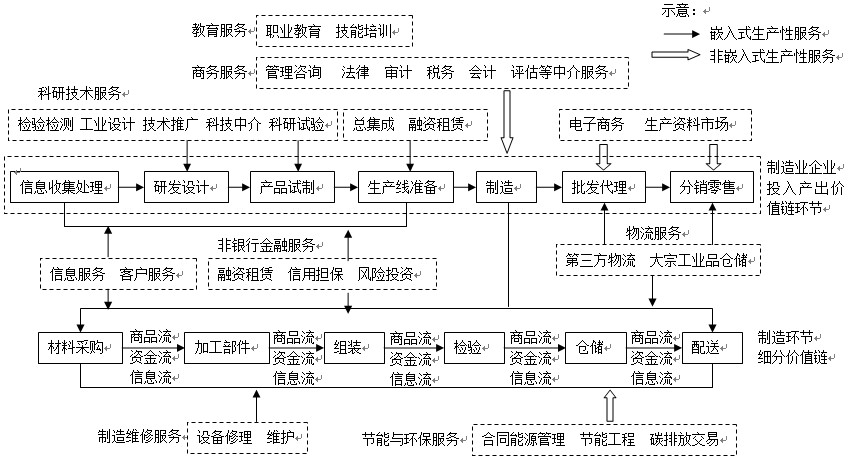

之所以这样,我们大概可以看到生产性服务业与制造业的关系特别密切,那是因为这个制造业的价值链(我们可以从图上看到),中间这个是制造业投入产出的价值链,它有7个环节,信息收集处理、研发设计、产品试制、生产线准备、制造、批发代理、分销零售。而制造这个环节我们再把它细分为材料采购、加工部件、组装、检验、仓储和配送,而我们会看到,所有的这些价值链上的环节,它都有对生产性服务业的要求,比如说信息收集处理,它有信息服务的要求,研发设计有产品设计的服务要求,批发代理有第三方物流的服务需求,分销零售有电子商务的服务需求,甚至是对企业的管理,管理也可以外包出来。所以从这个意义上来讲,生产性服务业实际上与制造业有密切关系,从制造业的价值链环节中分离出来。

我们现在来看的话,可以看出生产性服务业嵌入到制造业当中去,所以我们画了这样一个图,就是说制造业企业制造与生产性服务价值链上的分离就形成了生产性服务业与制造业嵌入与非嵌入的关系,这样的关系实际上导致了我们的生产性服务业有很多重要的特征。

中间投入特性。这是区分生产性服务业与消费性服务业最本质的特征。生产性服务业是用来生产其他实物产品或服务产品的中间投入服务产品。

较强的产业关联性。对于生产性服务业来说,它的产业关联性尤其表现在嵌入式生产性服务业与制造业的投入产出关系。

高度人力资本和知识资本密集,即高度专业性。这是生产性服务业的重要特征,也表明生产性服务业提供的是各项专业化的服务。他们大部分以知识资本和人力资本作为主要的投入品,其产出也是含有大量的知识资本和人力资本。

在这样一个条件下,我们觉得,对生产性服务业来讲,它有这样的一个发展规律,这个规律它分为三个阶段:

阶段一:为制造业企业提供生产前和生产后的服务为主的阶段。

这个阶段的特点:服务内容比较简单,不涉及企业内部的价值链。就如之前所提到企业的生产前生产后的比如运输邮政、教育培训、外部审计这些不涉及到企业内部的价值链。从服务的方式看,服务技术性不高,价值增值的空间不大。这样一个生产性服务业刚刚发展起步的阶段。

阶段二:为制造业企业提供生产过程中的服务为主的阶段。这部分生产服务是嵌入到制造业价值链。如供应链管理、第三方物流、信息集成、风险投资、融资租赁等等,这些它都嵌入到了制造业的价值链中间和制造业融为一体。这便是第二阶段。

阶段三:为生产性服务业提供服务的服务业发展为主的阶段。在

这个阶段,制造业企业一般基于核心竞争力控制价值链关键环节,制造企业和生产性服务企业的边界模糊融合,是发展的高级阶段。本阶段实际就是后工业化社会的阶段。

从我们中国来讲,目前基本上还处在第一个阶段,也就是说,目前还处在为制造业企业提供生产前和生产后的服务为主的阶段。而发达国家的话,实际上他们到了第二~三这个阶段为主,所以我们讲美国也好,欧洲也好,他们的生产性服务业之所以比重能够达到两个70%,实际上他们为生产性服务业提供服务的服务业发展也是非常发达的,这个阶段很重要,因此的话我们又可以和工业化程度和生产性服务业的阶段有一一对应的关系。

换句话说,我们在工业化初期的话,应该是对应阶段一,我们在工业化中后期的话应该是对应阶段二,在后工业化社会对应阶段三。但是,我们上海的人均GDP1万多美元,按照道理说我们的工业化已经处在工业化的中后期,应该对应的阶段是阶段二,但是我们在后面的研究中发现我们在嵌入式生产性服务业发展来看还有很大的距离,这就说明我们的生产性服务业和工业化发展的阶段来讲的话我们还有一定距离,也就是这种距离,我认为给我们提供了很好的发展空间。

在这样的条件下来看(前面也有专家说生产性服务业发展的趋势),如果细致地来看生产性服务业发展的趋势的话,我认为有这样四大趋势

趋势一:就是为服务业服务的生产性服务业大量兴起。如纽约和

东京发达的非银行金融服务,包括金融衍生产品、融资租赁、信用担保、风险投资等。这些实际上是为提供生产服务的银行它再提供新的服务产品,这样的为服务业服务的生产性服务业大量兴起。这个是一个非常重要的特征。

趋势二:生产性服务业技术知识密集度加大,换句话说,专业的

要求、知识的要求、人力资本的要求非常高。

趋势三:生产性服务业的价值链也呈现全球分布态势。我们前面

在讲制造业有价值链,变成一个微笑曲线,从微笑曲线的两端来讲,但实际上一个生产性服务业它也有价值链,它的价值链也在呈现全球分布的状态,如信息产业的一些应用软件行业就是这样,高端研发在美国硅谷、大量的设计编写在印度班加罗尔、测试分装在中国、营销管理和财务控制又在美国纽约。所以我们看到生产性服务业的价值链它也呈现了全球分布,所以我们现在来做生产性服务业的话也需要考虑我们在生产性服务业的价值链当中到底处在一个什么样的位置。这我觉得是非常重要的,如果仅仅满足于我们有了生产性服务业而不看我们所处的价值链的位置,那么对我们的价值增值来讲还是有问题的。

趋势四:制造业和生产服务业深化融合。如IBM公司从制造转向

服务,但我们现在很难说IBM就是属于制造业,它是一个边界比较模糊的企业。

在这样的条件下,我们曾经在经信委的指导下对上海的生产性服务业现状与问题做了一个研究与调查。

我们觉得从现状来讲的话大概有几个判断和大家交流下:

上海的生产性服务业处在第一阶段向第二阶段过渡的时期,也就是说从一般的生产性服务业向嵌入式生产性服务业过渡的时期,现在还没有全面进入以嵌入式生产性服务业为主的发展阶段。但是这3种形态基本上都存在,就是说,为生产性服务业服务的服务也存在,不过比较少,嵌入式的发展空间也有,不过量相对较少,主要的量在为发展企业提供一般的生产服务,这样的一个大阶段。这是我们的一个初步判断,反过来讲,我们的市场空间应该是嵌入式的生产性服务业这样一个方面。

生产性服务业开始成为推动上海服务业发展的重要力量。这个重要力量我也不多说了,从一些数据中可见:2008年,生产性服务业增加值占GDP比重达42%,生产性服务业主要企业实现营业收入318.94亿元,同比增长14.3%;利润272.15亿元,同比增长13.2%,增幅不但高于全市GDP增幅,也高于第三产业增幅和制造业增幅。根据第二次经济普查,生产性服务业单位数达25.9万个,占全部服务业单位数的82.7%。

新的生产性服务行业发展开始快速成长。我们从服务业的结构来看的话,以金融业、批发零售业、交通运输仓储邮政业、信息服务业等行业比重较高、增长稳定;商务服务、教育卫生等新兴服务业所占比重小,但增长速度快、发展空间看好。

生产性服务业劳动生产率、平均报酬率有显著提升。我们发现尤其是信息传输、计算机服务和软件业和科学研究和综合技术服务业的劳动生产率翻了近2倍。整个生产性服务业的平均报酬的增长也显著高于全市和制造业的报酬收入。所以从这个意义上来讲,生产服务业劳动生产率、平均报酬率有明显提升。这对我们发展生产性服务业的企业来讲应该是有很大的动力。

生产性服务业功能区成为生产性服务业发展的重要载体。上海正逐步形成生产性服务业集聚的中心城区和近郊区联动发展的空间结构。例如,与生产过程密切相关的如物流、技术服务、检测等嵌入式生产性服务业的郊区化趋势明显,贴近工业园区。而咨询、法律等非嵌入式生产性服务以及部分嵌入式生产性服务业如信息服务较倾向于布局在中心城区。上海以现代服务业聚集区、服务业外包园区、创意产业园区等为代表的新兴服务业载体得到长足发展,综合效益逐步显现。主要分布在上海市闸北、普陀等10个区和金桥出口加工区、张江高科技园区、漕河泾新兴技术开发区3个国家级开发区。另一方面,建成了四个服务外包示范区和三个服务外包专业园区。即浦东新区服务外包示范区、卢湾区服务外包示范区、长宁区服务外包示范区、漕河泾服务外包示范区和张江金融信息服务外包专业园区、张江生物医药服务外包专业园区、南汇生物医药服务外包专业园区。

总部经济成为高端生产性服务业发展的推手。特别是漕河泾开发区,它的很多国外的一些研发中心,比如3M、思科、朗讯、爱立信等高科技跨国公司总部以及研发中心,其中研发中心入驻数量居全国54个国家级开发区之首。又如金桥生产性服务业功能区等等,这些集聚对我们生产性服务业的发展有重要的推动作用。

我想主要说说我们通过研究发现的上海生产性服务业还存在的问题,这些问题我觉得恰恰证明我们未来的发展空间相当大。

1)整体上来看服务业开放度不高,服务贸易额占GDP比值相当低。

比如说2000年到2008年我国服务贸易额占全国GDP比重不到1%。服务贸易规模相比于我国经济总量仍然较小,国际市场占有率较低。

上海虽然服务贸易总量在上升,但差距仍旧很大。上海服务贸易进出口额占我国(内地)服务贸易进出口总额的比重从2000年的12%上升到2007年的22%,是国内服务贸易进出口规模最大的省市,但是与香港、新加坡等亚洲主要市场仍存在差距,2000年香港服务贸易进出口额是上海的8.2倍,新加坡是上海的7.2倍;2007年香港服务贸易进出口额是上海的2.2倍,新加坡是上海的2.4倍,依然是上海的两倍以上,但是反过来我们也看到,我们的增长速度也在大大加快。

2)服务贸易出口结构低级化,与货物贸易发展不平衡

主要有这样几个方面:一是,服务贸易优势部门主要集中在传统的劳动或资源密集型行业,而以知识、技术密集为特征的高技术服务的出口比重严重偏低,劣势明显。例如我国运输、旅游等传统服务贸易占全部服务贸易的比重为60%,上海为56.8%,而全球平均水平也只有50%;相比之下,咨询、法律、金融等知识、技术密集服务仍处于较低的发展水平,如上海2007年,咨询及其他服务贸易仅占33%比重。

此外,相比区域金融中心香港来说,上海的金融机构种类过于单一,银行占了极大比重,非银行类机构很不发达,外资金融机构和发达市场比也远不够。而且上海的其他金融服务中介如资信评估公司、律师事务所、会计师事务所、保险公估公司的数量也和发达金融中心相距甚远。

3)生产性服务业发展形成两个分离的循环圈

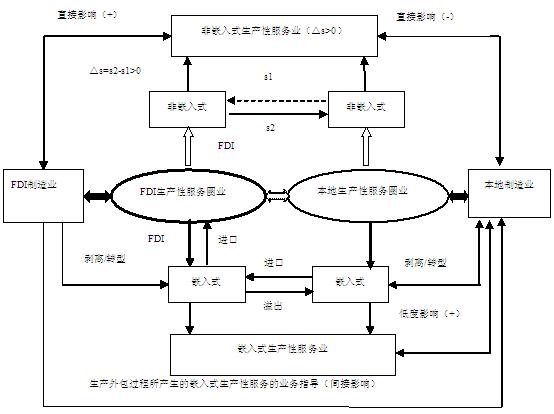

一方面,跨国制造业企业投资到中国后,由于本土生产性服务企业无法提供跨国公司生产所需要的服务,他们只能或倾向于寻找外资生产性服务业企业给他们配套。根据问卷调查,外商独资服务型企业的服务对象有64%的比重是外商独资制造企业。于是,跨国公司就会形成一个符合他们需求标准的生产性服务供需封闭循环圈,这种状态对国内其他同业在位企业或潜在进入企业的示范效应就不大,对中国制造业转型升级的促进作用也很有限。

另一方面,国内的制造业由于专业化分工不强,他们对生产性服务业的要求和需求都处于一个低层次水平,进而形成本土的生产性服务业供需循环圈。这样就形成了两个循环,一个是跨国公司导向的高端生产性服务业循环,一个是本土企业导向的低端生产性服务业循环。 这两个循环圈的运作逻辑是:无论是FDI制造业还是本地制造业均需要生产性服务业,一个是从生产的投入价值链上抽离出来的嵌入式生产性服务业,另一个是从辅助生产的管理价值链上分离出来的非嵌入式生产性服务业。如图3所示,基于不同的制造业需求群体,形成了两个相互独立的生产性服务业循环圈:FDI生产性服务圈和本地生产性服务圈。

根据前述的分析,生产性服务业的两个循环圈结构状态会对上海市生产性服务业的发展带来利弊共存的现象,政策引导的好,则弊会转化为后续发展的既有优势,反之,则会成为阻碍。

FDI制造业能够间接辅导本土嵌入式生产性服务业,但是其发展直接依赖于企业家精神发挥和政策引导。

目前在上海的FDI嵌入式生产性服务业日渐增多,至2009年末,在上海落户的跨国公司中,外资研发中心304家,占总数的40%。但是这一群体具有一个显著的特征,只服务于其所领导或控制的价值链。如思科系统,其早在15年前就把生产环节剥离出去,主要集中在高端的研发设计,其全球的7个研发中心中有1个在上海。思科在全球没有自己的制造工厂,但是研发又是制造的核心,因此,思科与制造业企业的关系非常密切,依据三种模式:①OEM模式;②ODM模式;③JDM模式(联合开发制造),对制造企业进行业务辅导。这就形成了他们的一种循环,在这样一个条件下,我们怎么能够使得我们本土的生产性服务业企业逐步的嵌入到跨国公司的那种循环当中,我觉得这对提升我们的生产性服务业的水平有很好的作用。

4)一些制造企业在服务外包观念上认识还不深、改变不足

我们的很多企业还不太愿意把制造业里的生产性服务业的环节把它剥离出来,当然这里面有很多的政绩因素,也有我们的企业在体制方面的因素,比如说我们的就业问题,用工问题等等,这些问题导致了制造业把生产性服务业剥离出来的愿望还不是很大。虽然我们有了政策,我觉得这个政策很好,政策推行下去我们才有更多的企业愿意把生产性服务业从制造业的环节中剥离出来,这样才能形成一个市场。上海的制造业市场是很大的,但是我觉得对我们生产性服务业发展来讲还不够,我们要把长三角的制造业所蕴含的生产性服务业的需求看作是我们整个的市场,如果这样来看的话,我们的市场空间非常大。

5)生产性服务业结构不均衡,高技术生产性服务业发展不足

一是,传统生产性服务业占比较大。目前主要仍以交通运输、仓储邮政、批发零售等传统服务业为主,其附加值并不高。而附加值高的信息传输、计算机服务和软件业的比重却相对较小。特别是金融业虽然比重比较高,但为生产性服务业服务的产品比重还不是很大。

二是,高技术生产性服务业发展不足。主要是因为我们在这个方面的学习的能力和我们接收国外先进的服务业方面的技术的能力还不是很高,因此我们在这方面的发展相对不足。

6)本土领导型服务企业缺乏,生产性服务企业创新动力不够

当然这和我们现有的市场有很大的关系。当市场比较小的时候,我们的领导型的服务企业成长不起来,当市场规模不是很大的时候,它的创新动力也不会很大,所以我们需要在这方面有很多政策的推动和应变。我们看到经信委在这方面做了很多工作。生产性服务企业创新动力不足还源于政府和企业在观念与认识上的问题,所以我们觉得在观念上的认识也是非常的重要。

7)高端服务型人才因生存成本压力过大,有“被挤出效应”的状态

根据Florida的3T理论,技术、人才和宽容是创意城市必不可少的三要素,在这三个要素中,人才是最重要的。根据对跨国服务型企业的调研,人力成本占公司总成本的60-70%比重。因此在这样的条件下,高端人才所需用的高品质生活环境的问题如果没有很好地解决的话,高端人才会有挤出上海的一种状态。根据上海市政协调研和问卷统计显示,新上海人中有14%因房价和房租过高而打算离开上海。说明生活成本过大的话对高端人才的吸引有一定的不利影响。

8)生产性服务业发展促进政策力度还不够,支持层面不到位

在这样的条件下,我们出台了很多政策,在此之下将来我们上海的生产性服务业可能会有比较好的发展。

我个人觉得尽管我们的生产性服务业发展存在许多问题,但总体上看上海在发展生产性服务业上有许多优势,而三个中心的建设直接加快了生产性服务业的发展。所以总体上来讲上海在生产性服务业上的发展,它的基础应该比其他城市有更好的条件。

我认为生产性服务业的发展与制造业转型升级分不开,因为制造业是生产性服务业的主要需求,长三角、上海都是制造业的集聚区,目前与未来都是转型升级的时期,所以我们的企业应该把眼光放的更长远一点,市场面看的更大一些,只有我们在生产性服务业的投入和创新才有可能导致我们的生产性服务业有更好的发展。

(根据芮明杰教授在2011年6月28日上海生产性服务业联盟成立大会暨2011生产性服务业论坛上的演讲录音整理)

【政策指引...

【政策指引...

以服务型制...

以服务型制...

谋篇布局“...

谋篇布局“...

以新一代信...

以新一代信...

聚力推进“...

聚力推进“...

评论

网友评论:

共评论。点击查看